哲学史における生命概念('10) 第14回 ベルクソンの生哲学(講義メモ)

ベルクソンの生哲学

ベルクソンの生哲学を概観する。特に、生概念を進化論との関係のもとで扱う。また、ともすれば、反科学的と受け取られがちの生哲学と科学との対話を模索する。

【キーワード】直観、時間、空間、純粋持続、創造的変化、生命の跳躍(エラン・ヴィタール)、エントロピー

アンリ・ベルクソン

「直感」*1こそが哲学に固有の知であるとし、科学には成しえない、内側から知を求める学問であると主張。ベルクソン自身は決して科学嫌いではないが、近代科学が学問的真理を独占している状況に強く反発した。

『時間と自由』

1888年出版。自由の源泉を時間に求め、従来の等質的時間解釈が批判の対象。ベルクソンによれば、カントの時間解釈は、彼の空間解釈――物質を並存させる形式――と同じものでしかないとされる。「持続」は時間とは全く異なる概念であり、時間を持続として捉えるということは、それぞれの瞬間に特殊的な質をもつものとして与えられることを意味する。時間を構成する各瞬間が過去と未来に浸透されているものが「持続」であり、こうした性質こそがわたしたちの意識自身の性格であり、自由意志の源泉である。したがって時間の持続という捉え方こそが、心を物理的決定論に対抗する方式であるとされる。

以上のような心と物とに分ける議論は、伝統的な心身二元論的であり、さらには、心にのみ真理の根拠をおく点において観念論哲学の一種ではないのか?そう単純にはすまされないことが、次の著書の検討によって明らかになる。

『物質と記憶』

1896年出版。「イマージュ」という概念を提示。イマージュはわたしたちの心にまず初めに与えられた、物的なものと精神的なものの両側面を備えたものとされる。したがって、物理的法則(外側の世界が従う)と感情(内側の世界)に従い、心と物との両者を媒介する概念。ベルクソンは脳医学に着目し、心の内容は脳の状態に還元されず、脳よりも遥かに豊富なものであるとして、心に関する内化(心を心自身によって観察)によってのみ捉えられると主張。そうした観点から、心と身体を平行関係にあるものと捉えるスピノザを批判したが、これはのちに脳生理学の主流の考え方に対する反論を用意するものでもあったといえる。

知覚(外的な物質の一部という性格も持つ一回きりのもの)と記憶(過去を保持しつつ、現在・未来に結びつける働きをする)は、純粋な心の働きである持続を本質とする。失語症の臨床例などを検討し、緊張と弛緩のあいだに位置するわたしたちの心は、決して物体的な法則へは還元されないとする結論が導かれる。

そしてベルクソンの思想は、人間の生という枠を超えて自然全体の生にまで及ぶ。

『創造的進化』

1907年出版。生命の非機械論的把握による進化論。真の進化論においては、認識の理論と生命の理論とが互いに結びつかねばならないと主張。有機体を決定づけるのは予測不可能な形態形成であり、それこそが生命の創造にともなうものであるとされる。そして知性を超えてしまう生を「生命の跳躍(エラン・ヴィタール)」と名づけた*2。生の機械論的理解や目的論的な発想が批判の対象となっている。

ダーウィンの『種の起源』(1859年)は哲学界にも大きな影響を与え、唯物論的立場を強化していた。ダーウィンの進化論が人類の成立過程を解明したのと同様に、自然史・客観的実在として経過する資本主義の歴史を解明することを目指す立場にあったのがマルクスである。

参照:近代哲学の人間像('12) 第12回 マルクス主義(講義メモ)

他方、独自に社会進化論へと到達したのがハーバート・スペンサーであった。自然だけでなく社会や労働も含めた全てのものが、均一から不均一へという進歩の原則に従っているという思想を展開。ベルクソンはこれに対して、進化の過程をすでに出来上がったゴールの側から説明するのは誤りであり、生はそのように静的な説明方式を超えてしまうものであると批判している。

また進化論の生存競争に伴う自然淘汰に加え、ネオダーウィニズムにおいて突然変異という概念が登場している。現在の主流といえるこれらの考え方は、いずれも機械論的観点を貫徹する立場といえる。

エラン・ヴィタール(自由)に預かる存在である反面、物質的側面も担っているというのがわたしたちの実情である。この物質的側面に対する考察として、ベルクソンはエネルギー保存の法則とエネルギー散逸の原理(エントロピー理論)とを太陽系全体にまで押し広げる。熱力学による生命論の基礎付けという科学論上の重要主題が、すでに20世紀初頭に論じられていた点は驚きに値する。20世紀後半に至り、偉大な熱力学者 イリヤ・プリゴジンによってベルクソンが評価されている事実も見逃せない。

論文「意識と生命」

ベルクソンによれば、進化論に関する哲学的議論は、最終的には「進化の目的は人間であったのか否か」に帰着する。人間の意識が他の動植物にはありえない様な自由――進化の推進力が物質的条件によって制約されることがないような自由を所有している。この自由は生命が本来、内側に含んでいるものにも関わらず、物質的条件という鎖に繋がれているために顕在化されずにいた。ところが人間に至ってこの鎖が断ち切られ、跳躍が起こったとベルクソンは主張する。

物質の機械論的運動が生命の一側面であることを認めた上で、意識の果てしない流れが物質を有機体化し自由の一手段とする「生の跳躍」を彼は重視する。言い換えれば、物質は生命にとって障害でもあり、道具でもある。そして生命が勝利したことを「喜び」*3という感情が告げ知らせてくれるとしている。

『道徳と宗教の二源泉』

1932年出版。彼の生命の哲学を倫理学や宗教学の領域で展開した著作。ベルクソンは道徳をふたつに分類している。

- 閉ざされた道徳

- 禁止事項など抑圧的な道徳。昆虫の従っている規則の類と同一視される。

- 開かれた道徳

- 自分自身や自分が属する集団の利害を超えた愛。統制によるのではなく、魅惑されることによって引き起こされるような人類全体、植物や物にまで及ぶような愛。道徳的偉人によってのみもたらされる。

同様の観点から宗教もまたふたつに分類されている。

- 静的宗教

- 呪術や迷信、儀式により社会秩序を維持するために存在しているような宗教。

- 動的宗教

- 偉大な宗教的神秘家によって説かれるような宗教。「愛の跳躍(エラン・ダムール)」へと導くような宗教。

功利主義と分析哲学('10)−経験論哲学入門− 第14回 認識の不確実性(講義メモ)

哲学における不確実性

デカルトのコギト命題以来、認識は確実性を基準として考えられてきた。しかし哲学以外の世界では、17〜18世紀以降、確率で表せる不確実な状態を自然な初期条件と受け入れた上で議論を開始するというスタイルがすでに生まれていた。20世紀に入り、量子力学の不確定性原理などのインパクトを受けてようやく哲学も不確実性を主題とするという方向性を示し始めた。

選言三段論法(論理)として妥当であっても、確実性は保障されない。不確実性にはふたつの論点がある。

- 情報の不確実性

- 曖昧性

不確実性と確率

パスカルによって考案された概念。確率概念の誕生は、「確率革命」とよばれるほど歴史上大きな出来事であった。数学の分野で確率論が体系化されているからといって、確率の初期値の解釈をめぐる哲学的問いが無意味になるわけではない。確率解釈は大きくふたつに分けられる。

- 主観的確率(認識的確率)

- 確率概念を用いる各人が心で思う期待や信念の度合い。これはさらに、純粋に個人的な確率と間個人的に共有されるような信念の二種類にわけられる。

- 客観的確率(物理的確率)

確率的因果

原因と結果の間に、因果的必然性ではなく、確率的関係性を読み込む議論。原因は結果の生起確率を高めるという捉え方(統計的因果推論)を用いたもの。ライヘンバッハの先駆的仕事に始まり、パトリック・スッピスらによって体系化された。

必然性とは、原理からすれば「事実として必ずそうなっている」という意味ではなく、「そうなっていなければならない」という規範性の表現であり、カントの用語でいえば、「構成的」(事実を実際に構成する)ではなく「統制的」(何かを目指す)働きをする概念である。哲学的議論における必然性はそのような概念として導入されてきた。それゆえ、事実としての必然性が到底語りえないような形で因果関係が問題となる場合にも、哲学者たちは必然性と因果性とを結びつける議論を続けることができた。むろん実践上は生産的と言い難い。そうした問題意識から確率的因果が提案されるにいたった。

他方、どんなに統計的因果推論の仕組みを洗練させても真の原因は特定できない。確率的因果の議論は、因果性が形而上学的な関係性であることを逆説的に明らかにしてするものといえる。さらにはもっと表層的な次元においても、確率的因果性には困難がつきまとう。

- 出来事Eの生起確率を低める条件に関わらず、その条件が出来事Eの原因とみなされる事例の存在

- ゴルフの反例。バーディー達成に高い確率の位置からパットを打ったところ、突然ウサギが飛び出してきてボールをキックしたが、本来思い描いていたのとは全く異なる軌道でカップインした。この場合、ウサギによるキックはバーディー達成の確率を低くする要因であるが、まさにその条件がバーディー達成の原因となっているという反例。

- シンプソンのパラドックス

- 集団A、集団Bそれぞれにおいて、条件Cは出来事Eの生起確率を高めるが、ふたつの集団を合計して調べると逆転が起こり、CはEの生起確率を低めてしまうという事態が起こりうるという事例。

条件文

フランク・ラムジーに由来する一連の議論。「pならば、qである」という条件文においては、pが偽であればqの内容に関わらず全体として真になる、という性質をもつ(ex.「人間が金属であるなら、聖徳太子はサッカー好きであった。」)。彼はこうした問題に対し、「ラムジー・テスト」という考え方を提案した。

- ラムジーテスト

- 「pならば、qである」という命題の意味は、pがqに対してどのくらいの主観的確率(信念の度合い)をあてがうことが出来るかによって計測せよ、というアイデア。のちにストルネイカーによって、「“AならばB”に対する確率は、Aという条件のもとでのBに対する条件付確率と同じである」という形で一般化される(ストルネイカーの仮説)。

ストルネイカーの仮説は条件文の理解を条件付確率によって行なうという奇想天外なアイデアで、哲学界に大きな論争を巻き起こした。しかし「この仮説を認めるならば、いかなる命題相互も確率的に独立である」という論証がデイヴィッド・ルイスによって提出された(トリビアリティ結果)。これは現実の現象から乖離した受け入れがたい事態であり、ストルネイカーの仮説が誤りであることが示された。

こうした条件文と条件付確率を組み合わせた新しい議論は、不確実性を射程に入れた論理哲学との交流であり、分析哲学の新しい地平を開いた。

曖昧性

曖昧な述語の特徴は、境界線事例を許容する点にある。明確に真とも偽とも言いがたい事例が存在し、しかしどこかに境界が存在するという事実が認められるもの。今日では、日常言語にあらわれる曖昧性の現象へいかに対応するかが、論理学(とりわけ意味論)における試金石であるとみなされている。

ソライティーズ・パラドックス(連鎖式のパラドックス)

「気温摂氏2度は寒い」と言えるとすれば、「摂氏2.1度は寒い」ということもまた可能である(寛容の原理&前件肯定)。同様にして「摂氏2.2度は寒い」も導けるが、以下これを繰り返すことにより、境界線事例を経過して、ついには「摂氏40度は寒い」にまでも辿りついてしまう。

キット・ファインの「重評価論」と呼ばれる立場が、こうしたパラドックスへの対応としてよく知られる。曖昧な述語には境界線事例があることを認めた上で、境界線事例が発生するどこかに人為的に境界線を引き、真偽値が変化するように定める(正確化)。こうした正確化は多様な仕方で行なうことが可能であり、すべての正確化において真であるものが本当に真である(超真理)と捉えるという手法。

これに対し、ティモシー・ウィリアムソンは、ソライティーズ・パラドックスは意味論的な問題ではなく、認識論的な問題であるとする「認識説」を主張。彼によれば、いかなる曖昧な述語にも、事実として鮮明な境界があるのであり、よって意味論的な場面では曖昧性は問題を引き起こさない。

その他、「程度説」(際限のない前件肯定を拒否する)や文脈主義にもとづく解決方法などもある。また以上の議論とは別に、実在における曖昧性――富士山はどこから始まるのか――を問題にする領域「存在論的曖昧性」もある。

参考文献

哲学への誘い('08) 第14回 デカルトからセザンヌまで(講義メモ)

第4部 絵画空間と哲学 (2)デカルトからセザンヌまで

絵画技法としての遠近法が、近代科学の成立の先駆的位置にあることを検証した後、最後には、セザンヌに代表される遠近法解体期の絵画について考察する。

【キーワード】機械論的自然観

デカルトにおける視覚の理解と遠近法

デカルトは著書『屈折光学』や『人間論』において、視覚は純然たる光線の作用として解明しようと試みている。彼は網膜に映った像と実物とが似ていないことに注目。遠方にある物体はたとえ大きなものでも小さく映り、まん丸の皿も斜め上から見れば楕円形にゆがんで見える。しかしなぜわたしたちはこのような画像から、対象の姿をまざまざと知ることができるのか?

デカルトは、ものを見る主体がわたしたちの目ではなく精神、「思惟実体」であるからだと考えた。奥行きを知覚するわたしたちの心の作用を、次の四つに分けて説明する。

- 私たちが近い物体を見る時と、遠い物体を見る時とでは、眼球の厚みが異なってくる。その変化が心に伝わる。

- 対象に向かう両眼の視線の収斂する角度の相違を、対象までの距離に読みかえる(「自然によって与えられた幾何学」)。

- 近い対象からの光は強く、遠い対象からの光は弱いということを、対象までの距離に読みかえる。

- すでに見知っている対象の見かけの大きさの変化から、対象までの距離を読み取る。

彼はこの世界を、自然法則に従う物質的世界(延長実体)と、それに対抗する考えるわたし(思惟実体)から成るものとする二元論の立場をとる。認識主体であるわたしたちの心の方に「自然の幾何学」のような能力を与え、視覚対象は延長実体に閉じ込めるという基本姿勢を再確認しておきたい。

「象徴形式」としての空間表現

絵画技法としての遠近法は、ルネサンスにおける無限性の観念を前提として初めて成立したとする立場に立つパノフスキーは「象徴形式としての遠近法」という言葉を残している。「象徴形式」という概念に込められているのは、無限という概念を絵画の世界と科学の世界双方でそれぞれ独自の形式で表現するに至った中で、両者に共通する主体の存在を想定してみること、そしてそれぞれの時代を生きる人間の生き方を表現する方式として捉えるが必要ということである。

参照:哲学への誘い('08) 第13回 絵画と遠近法(講義メモ)

世界と人間の発見

19世紀スイスの歴史家 ヤコブ・ブルクハルトは、ルネサンスを「世界と人間の発見の時代」と形容した。

『ヴィーナスの誕生』

『ヴィーナスの誕生』

この作品背後には、古代以来続いてきた「新プラトン主義」の禁欲的思想があるとの指摘もある。たしかに裸体は依然として羞恥の対象であったようにも見える。

だがまず何よりも、裸体の女性・肉体の美への賛美という姿勢が前提になければ、こうした作品が描かれることはあり得ない。

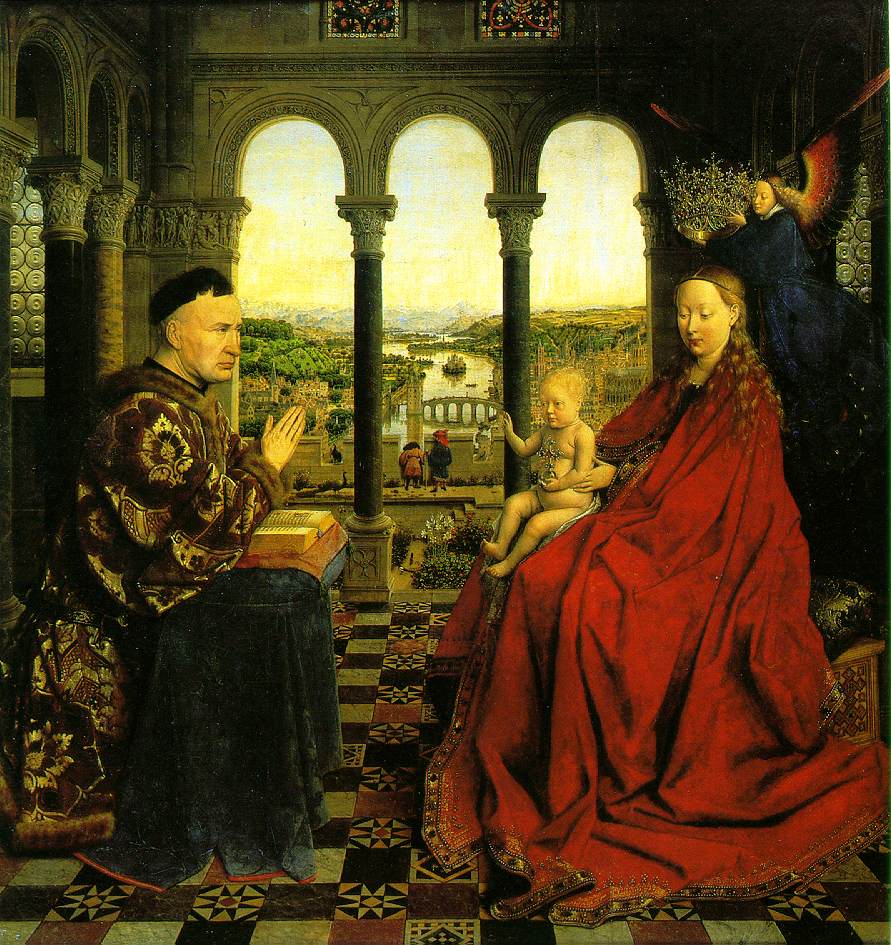

『宰相ロランの聖母』

『宰相ロランの聖母』

ダ・ヴィンチより半世紀も早く活躍したヤン・ファン・アイクの作品。絵画における空間は、日常生活が展開される空間と連続するものとなっていく(世俗化)。

それに対して、中世の絵画、12世紀ロマネスクの聖母像においては、遠近法的奥行きは完全に押しつぶされているように見え、かえって絵画空間は神聖化されているといえる。

それに対して、中世の絵画、12世紀ロマネスクの聖母像においては、遠近法的奥行きは完全に押しつぶされているように見え、かえって絵画空間は神聖化されているといえる。

バロックの空間

ルネサンスののちに続く16世紀後半〜17世紀にかけては、美術史ではマニエリズム、さらにバロックと呼ばれる時代である。遠近法技術も完成段階に達し、絵画表現の中に自在に溶け込まされていく。他方で、デフォルメ等によりルネサンス的遠近法から逸脱し、運動感を画面に導入する試みも始まった。

『ミルクを注ぐ女』

『ミルクを注ぐ女』

この時代の絵画にはルネサンス期に見られたような、どこか謎めいた叙情性も、理想美の追求も認められなくなっている。描写は現実的であり、市民社会の日常生活への最大のオマージュとなり得ている。

哲学の世界では、フランシス・ベーコンやデカルトの時代である。デカルトが主張したのは、人間に等しく与えられた良識を用いるならば、この世界に謎というものは無くなるということであり、数学を武器にして空間の世俗化が徹底して推し進められていった。そのような時代背景に対応した変化といえよう。

レンブラントの『自画像』

レンブラントの『自画像』

何の美化も行われていない老人の画像。外の世界を一望のもとに収める方法として探究された遠近法が、同時に人間の内面を深く探求する方法ともなったことが見て取れる。(デカルトがコギトの発見に至ったこととも対応するかのようである)

なお、科学と絵画とが互いに対応するものを持つとともに、それぞれ相手に還元されえない独自の世界を持つものであるということにも注目。たとえば、先にあげた『宰相ロランの聖母』は、厳密に検討するとアルベルティの『絵画論』で提示された理論に完全には従っていない(遠近法の消点にずれがある)ことが分かる。それによってこそ、この作品に独特の、きわめて現実的に見えながらも非現実的であるという不思議な情感が与えられているのである。

遠近法の解体

印象派の絵画と平面性

遠近法は数百年にわたって、西洋絵画における不可欠の前提であった。しかし19世紀半ばを過ぎると、遠近法からの逸脱が顕著になる。印象派から後期印象派へと移行する間に、絵画の平面化、描写の単純化が進んだのである。代表的画家は、マネ、モネ、ゴッホ、セザンヌなど。なかでもセザンヌは奥行き表現にこだわった人物だった。

セザンヌの作品は、たとえば風景画において、対象物が眼から遠ざかっても、線遠近法に従うよりはずっと押さえられた割合でしか縮小せず、時には全く縮小が認められない点が特徴。全体に対象にはデフォルマシオン(歪み)が与えられている。リンゴが著しく歪んでいたり、テーブルの縁が一直線に結ばれず、テーブルクロスの左右で縁の線が食い違っていることもしばしばである。

セザンヌの作品は、たとえば風景画において、対象物が眼から遠ざかっても、線遠近法に従うよりはずっと押さえられた割合でしか縮小せず、時には全く縮小が認められない点が特徴。全体に対象にはデフォルマシオン(歪み)が与えられている。リンゴが著しく歪んでいたり、テーブルの縁が一直線に結ばれず、テーブルクロスの左右で縁の線が食い違っていることもしばしばである。

具象画という一線は守られているが、晩年になると、ひとつひとつのタッチによる色面が画面を構成する単位となり、外形の破壊は進んでいき、輪郭線も切れ切れとなって画面の流動性が高まる。具象の観点から見ると、一見何を描いているのか分からない色面や輪郭線の断片が現れ、それが画面全体の構成要素になってくる。これはセザンヌが印象派の色調分割から学んで独自に発展させたものであり、彼の作品の特徴となっており、このことはセザンヌにおいても色彩が重要な意味を持つことを示す。

デフォルマシオンについていえば、同一の対象を異なった複数の観点から見たように描いているということを意味する。それは絵画に運動を導入すること、時間的契機を導入することにほかならない。デフォルメされたリンゴや皿の作り出す錯綜した運動感は、身体を介しての不断の働きかけのなかで対象を捉えようとする、わたしたちの視覚の真実を突くものとなっているといえる。

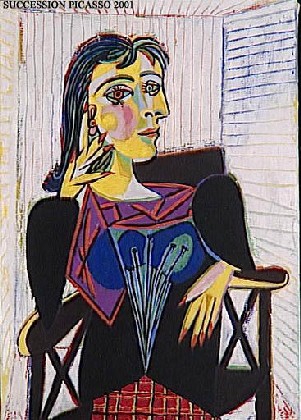

20世紀の絵画空間と造形美術

セザンヌの試みは、20世紀の新たな様式にも直結する。キュービズムの運動やピカソの作品はひとつの到達点といえるだろう。

セザンヌの試みは、20世紀の新たな様式にも直結する。キュービズムの運動やピカソの作品はひとつの到達点といえるだろう。

他方、パウル・クレーのように抽象画の道へと進んだ例もある。色彩遠近法による奥行き表現を追及。着色されたタイルをただ並べただけのように見える作品が、驚くほどの立体感を備え、緊張感をたたえた作品となっている。

他方、パウル・クレーのように抽象画の道へと進んだ例もある。色彩遠近法による奥行き表現を追及。着色されたタイルをただ並べただけのように見える作品が、驚くほどの立体感を備え、緊張感をたたえた作品となっている。

絵画に留まらず、20世紀初頭の造形美術のさまざまな分野において、時間的要素の導入が行なわれる。バウハウスの学長も務めたグロピウスやミース・ファン・デル・ローエは鉄骨の構造と巨大なガラスカーテンウォールを持つ建築の設計者として知られる。

絵画に留まらず、20世紀初頭の造形美術のさまざまな分野において、時間的要素の導入が行なわれる。バウハウスの学長も務めたグロピウスやミース・ファン・デル・ローエは鉄骨の構造と巨大なガラスカーテンウォールを持つ建築の設計者として知られる。

彼らは、新しい時代の建築様式が、時間的要素を空間に導入するものであり、空間・時間の連続性というアインシュタインの相対性理論の考え方に対応するものであると主張。部屋の壁を取り払い、吹き抜けを多用することで建物内部に流動する空間を実現する。石の外壁に代わって巨大なガラスの壁面を取り付けることで、建物内外の空間の流動かも演出した。今日、わたしたちにとって見慣れた建築様式である。

以上を踏まえた上で、このような絵画における遠近法からの逸脱ということを、科学や哲学の立場からどう捉えるか。これが次回の課題。

公共哲学('10) 第13回 ローカルな公共性(講義メモ)

ローカルな公共性

地域や地方自治体が直面する公共的価値をめぐる問題について考察する。廃棄物処理場や原子力発電所の立地など、いわゆるNIMBY (Not In My Back Yard) 問題を取り上げる。また「共有地の悲劇」や協調ゲームの含意についても論じる。

NIMBY問題

“Not In My Back Yard(うちの裏庭にあってほしくない)”の頭文字を取ったもの。廃棄物処理場や原子力発電所、空港の立地など。複数の地域で利用する施設を1箇所に建設することから、便益と損失バランスの不平等が発生する。各地域がそれぞれ自前で施設を保有すればこうした問題は発生しないが、「規模の経済性」(規模が大きくなると平均費用が小さくなる)が働く場合や、機能面の観点からある程度の規模が要請される場合(空港など)があり、現実問題として避けられない。

NIMBYタイプの公共性を実現するために必要な二つのこと。

- どの地域に建設すれば社会的費用がもっとも低くなるかを見つける

- 社会的費用は、建設費のほか、周辺住人がこうむる損失も計上される。後者は主観的要素や私的情報が含まれるため、計算は容易ではない

- そうして決定された地域にその施設の建設を受け入れてもらう

NIMBYタイプの問題解決のアイデアとして、オークションが研究されている。

たとえば、各地域が迷惑施設の建設を受け入れたときにかかる社会的費用をそれぞれ提示してもらい、もっとも金額が低かった地域(地区Aとする)を建設地とする。このとき地区A以外の地域は、自分が表明した金額に応じた負担をしてもらい、地区Aに対する保証金とする、といった形の運用例がある。この手法は、「建設地として選ばれないために金額を高く設定する」という各地域のもつインセンティブを抑止する効果をもつ。さらに、建設予定地や保証金算出の行政コストが低く抑えられるといった利点もある。

共有地の悲劇

Commonsの悲劇ともよばれる。生態学者 ギャレット・ハーディンが提唱。共有地において、個人の利害に最適化した戦略をとった場合、全体としての資源が失われてしまい、結果的に各個人も損失に直面するというタイプの問題。

- 「外部性」

- 個人や企業などの経済主体が行う消費や生産などの活動が、市場の取引を経ないで他の経済主体に直接影響を与えること。共有地の悲劇が起こる要因とされる。効果のプラス/マイナスに対応して、正の外部性(外部経済)/負の外部性(外部不経済)の分類がある*1。

対策の例としては、環境税のような課税など、外部性の効果を考慮させるような政策を行うなど。ただし、経済学者 エリノア・オストロム*2らの研究によって、多くの地域社会において自主的なルールや管理体制を作ることで共有資源を適切に利用しており、こうした問題は回避されている(必ずしも悲劇が起こるわけではない)こともまた明らかになっている。

協調ゲーム

良好なコミュニティの形成は、地域における犯罪の抑制や、災害時におけるセーフティネットとしても重要であるが、住民ひとりひとりの協力が鍵になる。そうした課題をゲーム理論の観点から検討する。(調整ゲームともよばれる)

AさんとBさんの二人は、お互いに相手に対して、友好的な態度をとるか、敵対的な態度をとるかという選択に迫られている。各プレーヤーの戦略と効用(利得)を表したのが以下のマトリクス。

| Bさん友好的 | Bさん敵対的 | |

| Aさん友好的 | (10,10) | (-5,1) |

| Aさん敵対的 | (1,-5) | (0,0) |

このゲームのナッシュ均衡(各プレイヤーの最適反応同士の組)は「Aさん友好的‐Bさん友好的」と「Aさん敵対的‐Bさん敵対的」のふたつ。このふたつの合理的判断のうちどちらが実現するかは分からないが、協調して双方の利得が高くなる前者の実現をめざすことが望ましい。

このゲームを多数のプレイヤーN人で考えた場合、自分を除くN-1人のうち、友好的戦略をとる人が多い場合は自分も友好的戦略をとる利得が高くなり、敵対的戦略をとる人が多い場合はやはり自分も敵対戦略をとる利得が高くなる、といった結果になる。(ナッシュ均衡は、「全員が友好的戦略をとる」または「全員が敵対的戦略をとる」)

以上のことから分かるのは、合理的判断の帰結として、コミュニティ全員の利得を最大化する可能性がある一方で、コミュニティが崩壊する可能性もまた存在するという点である。

退屈までの期限

仕事をしてる間は、この契約が終わったらやりたいことだけして過ごそう、そんなことばかり考えていた。仕事は仕事で楽しい。お金を稼ぐこともそれなりに充実感はあるし。だけど不意に訪れる虚しさがどうにも息苦しかった。そうした気分は仕事が連れてくるような気がしていた。それはある意味で正しかったのだけれど、仕事の中身とか労働すること以上に、同じ生活が繰り返されるそのこと自体。原因の根本はそこにあったみたい。

1年間、自由に時間をつかえる生活をしてみて気づいたのは、好きなことを続ける日々もまた、慣れたら退屈がやってくるということ。これまでにない充実感とこれまで通りの虚しさ――「あの感じ」――の間で浮き沈みしてる。いまにして思えば、学生の頃は卒業というリミットに救われてたよね。会社員から降りたのも、結局は定年というずいぶん先の「おしまい」まで続く単調さのイメージに耐えられなかったからだと思う。人が死を宣告されたあと、人生が濃密になるみたいな話はいま妙にリアルに感じられる。

僕は昔から飽き性だったから、ときどき虚しくなるのは仕方ないと思っていた。強烈に熱中できるものを見つけたかったし、ずっとそう出来ない自分に苛立った。でもたぶんそれを目指すのは間違ってたのだろう。夢や目標は人生に意味を与える。それはドラッグみたいなもので、たしかに強烈なのさえ入手できれば、死ぬまで効果は持続するかもしれない。でも僕はきっと見つけられない。そのドラッグを飲むことの無意味さと、無意味さにこだわる無意味さにこだわってしまうから。かといってドラッグなしではやっていけないし、クスリの飲み方に無意味にこだわるくらいしか、いまはアイデアが思いつかないけども。

関連記事

近代哲学の人間像('12) 第13回 実証主義的科学と哲学(講義メモ)

実証主義的科学と哲学

かつて哲学が占めていた知的世界の多くの分野が、今日では実証主義的科学によって奪われているかのように見える。このような時代に、哲学はどのように自己主張ができるのか。それを、実証主義という言葉の確立者であるコント以来の学問状況を踏まえて検討する。

【キーワード】実証主義、進化論、思惟経済主義、実存

ヘーゲル『エンチクロペディ』のような学術関係をすべて網羅するといった類の哲学体系は、彼を最後として消えていく。代わって学問的研究の主役を担うのは専門化された実証主義的科学である。

実証主義的科学の誕生

実証主義(ポジティビズム)は、フランスの社会学者 オーギュスト・コントが提唱したのが始まり。コントは世界に関する人類の知識は、以下の段階を経て進化するとされる。

- 神学的段階

- 形而上学的段階

- 哲学的な絶対的知識を求める段階。超自然力による説明ではなく、抽象的な観念による説明を求める点で、神学と異なる。

- 実証主義的段階

- 事実の観察に基づかない知識は排除しなければならないという考え方。観察された現象相互の関係としての自然法則を追求する。普遍性と恒常性を備えてはいるが、世界の絶対的真理ではなく、経験可能な範囲での真理であり、常に相対的な知識の探求という段階に留まらねばならない。

カントは人間の認識能力の限界を認めていたが、他方で超越論的哲学が学問の頂点に来るという考えを手放そうとしなかった。コントによれば、このような哲学は完全に実証主義的科学にとって変わられてしまうと主張した。

ダーウィンの進化論

人間もまた動物の一種であるとする捉え方は、それまでの人間観を根底から覆してしまうものであった。『種の起源』の発表当時には宗教界から大きな抵抗を受けたが、次第にポピュラーな理論となる。生物学の分野だけでなく、社会を有機体として捉える理論(「適者生存の原則」など)へと結びついていった点に注目。

マルクスは『種の起源』を、自らの『資本論』に先行する著作と捉えていた。われわれが持っている道徳も観念も、物質的条件から自立した精神が独自に考え出したものではなく、物質的な下部構造の反映にすぎない、という彼の唯物史観への影響は多大である。

フロイトの精神分析理論

フロイトは人間の心の理解のためには「無意識」に注目する必要があり、その無意識の領域を支配するものは「性衝動」だと考えた。人間の心のあり方やその機能を研究する領域が、実証主義的科学の支配下に置かれた一例。

マッハの新実証主義

科学者・物理学者として業績多数(速度を表す「マッハ数」の名称は彼に由来する)。対象的事物の存在を自明の前提とする実証主義の考え方は、素朴な実在論であるとして批判(ヒュームに近い観点といえる)。認識の出発点を感覚と考える。伝統的な認識論を支える「主観‐客観」も、要素的な感覚によって合成された派生物とみなし、要素間の関数的関係として捉えるべきであると主張。因果関係についても同様に、感覚的諸要素(現象)の関数関係として表現できるとした。

同様の観点から、ニュートンの「絶対時間」「絶対空間」という捉え方も批判している。空間も時間もわれわれの感覚の一種であり、われわれが生き物として生きていくのに都合良く構成されたシステムであるにすぎないとする。アインシュタインによる「相対性理論」の下地を作った人物であるといえる。

実証主義に挑む哲学

キェルケゴール

実存主義の提唱者。実存=個人のかけがえのない存在。主体的で個性的な普遍的思惟に回収されないような存在。ヘーゲル哲学の「客観的真理」の立場には激しく反発するが、弁証法的論法には大きな影響を受けているといえよう。信仰を足場として、近代の諸原理に対抗する哲学を展開。

初期の作品『あれか、これか』の中で、実存を以下のように分類した。

- 美的実存

- ひたすら性愛の享楽を求める。

- 倫理的実存

- 社会規範の枠の中に据えるもの。性愛の享楽を倫理的実存によって克服。

- 宗教的実存

- 最終的に到達する。自分とは絶対的に隔絶した存在としての神に向かい合う単独者のあり方が追求される。

- 『死にいたる病』

- 人間の精神を「自己が自己に関係する関係」と定義し、絶望と関係付ける。人間とは、無限と有限、時間と永遠、自由と必然といった対立物の総合であることから絶望*1が立ち現れるとされる。

キェルケゴールによれば、有限な境遇に満足してしまうことは、自らが絶望であることを知らぬ絶望に陥っているのであり、他方、無限なものへの憧憬のうちで自分が有限者であることを忘れてしまうことも、自己本来の姿を忘れてしまっている絶望状態(「弱気な絶望」)だとされる。

最終的には、絶望しながら有限な自己の上に居直り、あくまでも絶望する自己自身を引き受けようとする「傲慢な絶望」をも克服し、真の信仰の道へと到達することが課題とされた。実存の孕む不条理と信仰とを直結させることが、彼の重要な思想主題であり、近代的合理主義への根深い敵意が見てとれる。

ニーチェ

生哲学の立場からの猛烈なキリスト教批判。キリスト教は肉体を恥ずかしいものと思わせるために霊魂・精神をでっちあげ、生命の前提となる生殖行為を不潔なことであるかのように教えた。個体の生成にとって不可欠な利己心を悪と教え、無私・隣人愛・同情という徳目を掲げるが、それは生に敵対するものであり、ルサンチマンの産物である。ニーチェはこのように主張し、さらには宗教一般、道徳一般への批判へと広がっていくことになる。科学・民主主義・キリスト教が合一した近代西洋の文化が行き詰まりの状態(デカダン)に陥っているという観点に立ち、同時代の主張一般が攻撃の対象となった。

参照:哲学史における生命概念 第12回 ニーチェの思想(講義メモ)

生の観点に立つならば、われわれの行為・思惟・感覚・好み・評価はそれぞれが比較を絶した独特なものであり、そのことを全面的に肯定し受け入れるというパースペクティヴィズムをニーチェは主張する。まさにこのことが、客観的真理の認識を自明の課題とする経験科学と対立するものであった。他方で彼の哲学の中にも、生哲学の観点からの因果性の確立や、宗教・道徳の背後にルサンチマンを見出す実証主義的精神を見てとることも可能である。

現代哲学への挑戦('11) 第13回 フランクフルト学派とドゥルーズ=ガタリ(講義メモ)

フランクフルト学派と『アンチ・オイディプス』

アメリカに亡命したユダヤ系ドイツ人哲学者たちは、精神分析とマルクス主義を使って、ファシズムの成立と先進資本主義を批判的に解明し、近代文明の行方を論じた。フランスでは、五月革命後、ドゥルーズとガタリが、ラディカルに精神分析とマルクス主義を結合して資本主義社会を論じた。

前回のまとめ

「健康が大事」ということを通じて人々の意識・思考・行動が支配される社会体制「生命政治」をみてきた。そこでは健康の善悪判断ばかりが注目され、ありとあらゆる習慣・振る舞いが自主規制させられ、あるいは以前には自由だったことが禁止される状況が生まれている。

今日、個人の自由が損なわれつつある状況において多くの人が抵抗しないのはなぜか。巧妙な統治技法のためか?あるいは、ホッブズ以来の――人間は本来自由を求める存在であるという――近代的人間観が誤っていたのか?今回は生命政治の延長で、国家と自由の問題に取り組んだ20世紀の思想を検討する。

現代における暴力

『ホモ・サケル』

ジョルジョ・アガンベンが執筆。フーコーの生命政治をもう一度、統治と暴力の関係から考察を試みた。生命政治における暴力とは、健康を望む人々の生活を超えて、生という自分の存在の儚さがむき出しにされることであり、このことへの密かな自覚こそが人々に生命政治の支配を受け入れさせると主張。

- ビオスとゾーエ

- 「生命」と「むきだしの生」を対比。生命政治の「生命」と哲学的な「生」に対応する。

『暴力批判論』

1921年、フランクフルト学派 W.ベンヤミン著。上記のような暴力の捉え方を最初にした著作。彼は暴力を次のように区別する。

- 法によって行使される暴力

- 法を成立させる暴力

- 法を維持する暴力

- 法を制定する暴力

ルールを決定する力こそが暴力であり、その力をふるうものが勝者である。アガンベンの主張も、生命政治の背後にこうした暴力の存在を認めていたことによる。さらにベンヤミンは、これらの暴力に対比させて、法の制定すらしないもっと純粋な暴力(「神的暴力」)があるとした。国家の存在そのものを脅かすもの(アナーキズム)であり、平和な時の「生命の尊さ」というドグマは革命を抑圧しようとするドグマであると主張する*1。

ベンサムの功利主義

フーコーは構造主義的歴史観に従って、権力の源泉や革命の可能性について詳細に論じてはいないが、近代の統治の原理を示す試みとして、ベンサムの構想した刑務所「パノプティコン」を取り上げている。

![]() 少数の刑務官が一挙に全収容者を監視できる構造。中心に監視塔、それを取り巻くようにして半円形のビルがあり、そこに蜂の巣上に監房が配置される。実際に見ていなくても、「いつ見られるか分からない」という状況によって監視機能が成立する。フーコーは18世紀末からはじまる統治原理――暴力ではなく、視線が統治を生み出す――の象徴であると考えていた。

少数の刑務官が一挙に全収容者を監視できる構造。中心に監視塔、それを取り巻くようにして半円形のビルがあり、そこに蜂の巣上に監房が配置される。実際に見ていなくても、「いつ見られるか分からない」という状況によって監視機能が成立する。フーコーは18世紀末からはじまる統治原理――暴力ではなく、視線が統治を生み出す――の象徴であると考えていた。

ベンサムの功利主義は、各人の人格・性格に由来する行為を全て快苦の動機とその演算(オペレーション)に還元し、社会の最大幸福の極大化を目指す。その手段が法律、訓育、視線である*2。法律は社会の健康としての「幸福の極大化」を実現させるための薬であり、罰することよりも違反されないことが重要とする。ベンサムは空間的配置を通じた管理によって、「法に触れさえしなければ何をしてもいい」という自由と、欲望の解放・制御を教えようとした。

生命政治は、主体的な思考が対決すべき管理社会論的な問題ではない。支配と隷属とがあるのではなく、すべての人が巻き込まれる主体(Subject)の二重の意味、隷属という意味のある主体を見出すこと、政治への抵抗の決して英雄的でない指針を探すこと。それがフーコーの主張である。ベンヤミンは近代の前衛であって、フーコーはポストモダンであったというべきかもしれない。

フランクフルト学派

1930年代、ユダヤ系マルクス主義者たちによってフランクフルトに創設。ナチスによる迫害により、諸外国への亡命を余儀なくされたが、その間も近代西洋文明を根底的に否定する批判的理論を展開した。フェティシズム(物神崇拝。目の前のものに執着し全体が見えなくなること)、イデオロギー(社会に流通する思想で頑なになる)といった歴史的実践における傾向を批判する思想であった。人々が歴史の中で自己を捉え、その歴史に対して働きかけていくという実践によって、歴史を転覆させることを目指す。

ベンヤミンのほか代表的思想家として、アドルノ、ホルクハイマー、フロム、マルクーゼ、ハーバーマスなど。

『啓蒙の弁証法』

アドルノ、ホルクハイマーの共著。ベンヤミンの意向を継承する。彼らのいう「啓蒙」とは、ホメロスに始まった人類文明における人間の自己の自覚の歴史を明らかにすることである。

人類は5000年前に農耕のために定住し始めたが、それ以前は遊牧民(ノマド)として放浪していた。西洋近代によって忘れ去られた、もうひとつの本質的生活様式である。ノマドの人々は自然における脅威と不安(マナ)を抱いていた。そこで言語を用いて最初の啓蒙を行い、神話を作り始める。マナの諸要素に神々の名を与え、分からないものを反復するものと規定して、分かっているものであるかのように捉えた。次第に、自然には恐れるものはないという発想となっていく。

西洋近代における啓蒙*3は、近代的人間・理性的主体となって科学的知識を身につけることであり、人間と自然の「主体‐客体」の認識が生じることとなった。それは神話破壊の言説が新たな神話となり、それと自覚されないままに生活を規定するという弁証法的な営みに他ならない。すべての啓蒙にあるのは、「マナに対する支配の延長」という原理であり、人類の生にとって支配が自己目的化してしまっている。そのようにアドルノらは主張するのである。これは革命すらも「夢想」であると捉える諦めの境地のようにも見える。

『自由からの逃走』

E.S.フロムは、フランクフルト学派にフロイト思想を持ち込んだ人物。エディプス・コンプレックスが人類普遍のものであるとするフロイト思想を批判。同様の主張をしたW.ライヒは、社会の革命と個人の生革命とを別次元の問題と捉えたが、フロムはそうしたライヒの主張をも批判する。

フロムによれば、個人の精神と社会のあり方は直接的に関係していると捉えた。個人も成長し、母親との一次的絆から離れて自由になるが、動物と異なり人はそれによって孤立感を味わう。社会がその個性を許容して自信を深めさせる状況にないときには無力感によって自由から逃走、二次的な絆(ファシズム)を求めるとし、そうしたサド・マドヒズム的傾向(精神分析的)、権威主義的性格(社会的)には問題があると主張した。近代的人間観がファイズムへの欲望を呼び起こしたとするライヒとは異なる立場を取ったといえる。

『一次元的人間』

マルクーゼ著。個人的自覚によって行動を起こせるような状況をすでに超えてしまっていると分析。現在の社会状況においては、何が自分の欲求で、何が押し付けられた欲求なのか分からない。ともかく生き延びていくよう、欲求とその充足を押し付けられた生存に自分を同一化してしまっているとする。彼によれば、抑圧が強化されているところでこそ、個々の矮小な自由が認められ、そのため人々はむしろ抑圧を欲望するようになるという。フランクフルト学派が目指していた弁証法が不可能になっているという主張でもあった。

そうした状況を変えられるのは、社会的弱者の声のみであるとマルクーゼは考えていた。

ドゥルーズ=ガタリの資本主義社会論

五月革命

1968年5月、フランスで起こった民衆の反体制運動。学生運動(スチューデント・パワー)から始まり*4、労働者を巻き込んでゼネストまで発展。さらに世界各国を巻き込んで大規模な学生運動が発生した。革命を主導するはずのフランス共産党がゼネストを妨害。共産主義革命は実現せず、共産主義に期待を寄せていた多くの知識人たちを失望させた。

『アンチ・オイディプス 資本主義と分裂症』

1972年、ドゥルーズ=ガタリによる共著。五月革命の決算書としてベストセラーとなる。ラカン派の異端ガタリが、五月革命の破綻を深刻に受け止めたドゥルーズと出会い実現した。

精神分析とマルクス主義を結び付けようとした思想。同様の観点に立っていたライヒ、フロム、マルクーゼらの主張とはまったく異なるものである。無意識を、個人的意識の背後にある心のことではなく、われわれが生きている現実のことであると捉える。意識はこの現実を垣間見ることしかできず、主体的に働きかけることもできない*5。彼らによれば、この現実は無数の欲望する機械が結合・切断する機械仕掛けであり、人間の意識もまた時に調子狂いをする機械であるとして自然を捉え、統合失調症(分裂症)の症状から推察が可能とされる。

- スキゾ

- 常に制度や秩序から逃れ出てゆく、病的・分裂的傾向。意識における人間主体としての経験に開いた裂け目のこと。革命を引き起こす因子である*6。パラノと対置される。

スキゾ経験において問題になることは、社会で生じている問題に直結しているとされる。ドゥルーズ=ガタリは、フロイト理論はこうした概念を発見していたにも関わらず、オイディプス神話を創作し、社会の問題を家族の問題に摩り替えたとして批判。狂気じみた言説と思いつきの行動こそがわれわれの具体的な社会生活である。スキゾ経験を抑え込み、人々に自由な主体であることを強要するもの――学校、病院、刑務所といった社会に適合させるもの――を明らかにし、そこから逃走の道を見出そうとするのが「スキゾ分析」である。

革命とファシズムとは同じ「自由からの逃走」から生じた別の結果にすぎない。