哲学への誘い('08) 第14回 デカルトからセザンヌまで(講義メモ)

第4部 絵画空間と哲学 (2)デカルトからセザンヌまで

絵画技法としての遠近法が、近代科学の成立の先駆的位置にあることを検証した後、最後には、セザンヌに代表される遠近法解体期の絵画について考察する。

【キーワード】機械論的自然観

デカルトにおける視覚の理解と遠近法

デカルトは著書『屈折光学』や『人間論』において、視覚は純然たる光線の作用として解明しようと試みている。彼は網膜に映った像と実物とが似ていないことに注目。遠方にある物体はたとえ大きなものでも小さく映り、まん丸の皿も斜め上から見れば楕円形にゆがんで見える。しかしなぜわたしたちはこのような画像から、対象の姿をまざまざと知ることができるのか?

デカルトは、ものを見る主体がわたしたちの目ではなく精神、「思惟実体」であるからだと考えた。奥行きを知覚するわたしたちの心の作用を、次の四つに分けて説明する。

- 私たちが近い物体を見る時と、遠い物体を見る時とでは、眼球の厚みが異なってくる。その変化が心に伝わる。

- 対象に向かう両眼の視線の収斂する角度の相違を、対象までの距離に読みかえる(「自然によって与えられた幾何学」)。

- 近い対象からの光は強く、遠い対象からの光は弱いということを、対象までの距離に読みかえる。

- すでに見知っている対象の見かけの大きさの変化から、対象までの距離を読み取る。

彼はこの世界を、自然法則に従う物質的世界(延長実体)と、それに対抗する考えるわたし(思惟実体)から成るものとする二元論の立場をとる。認識主体であるわたしたちの心の方に「自然の幾何学」のような能力を与え、視覚対象は延長実体に閉じ込めるという基本姿勢を再確認しておきたい。

「象徴形式」としての空間表現

絵画技法としての遠近法は、ルネサンスにおける無限性の観念を前提として初めて成立したとする立場に立つパノフスキーは「象徴形式としての遠近法」という言葉を残している。「象徴形式」という概念に込められているのは、無限という概念を絵画の世界と科学の世界双方でそれぞれ独自の形式で表現するに至った中で、両者に共通する主体の存在を想定してみること、そしてそれぞれの時代を生きる人間の生き方を表現する方式として捉えるが必要ということである。

参照:哲学への誘い('08) 第13回 絵画と遠近法(講義メモ)

世界と人間の発見

19世紀スイスの歴史家 ヤコブ・ブルクハルトは、ルネサンスを「世界と人間の発見の時代」と形容した。

『ヴィーナスの誕生』

『ヴィーナスの誕生』

この作品背後には、古代以来続いてきた「新プラトン主義」の禁欲的思想があるとの指摘もある。たしかに裸体は依然として羞恥の対象であったようにも見える。

だがまず何よりも、裸体の女性・肉体の美への賛美という姿勢が前提になければ、こうした作品が描かれることはあり得ない。

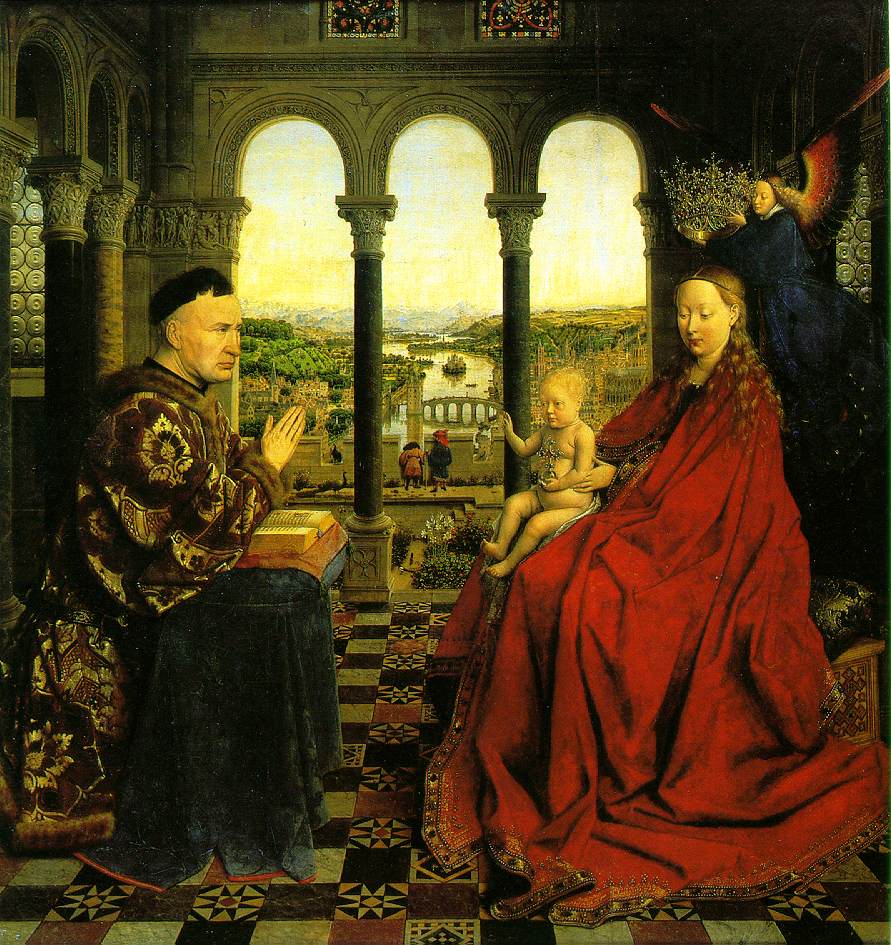

『宰相ロランの聖母』

『宰相ロランの聖母』

ダ・ヴィンチより半世紀も早く活躍したヤン・ファン・アイクの作品。絵画における空間は、日常生活が展開される空間と連続するものとなっていく(世俗化)。

それに対して、中世の絵画、12世紀ロマネスクの聖母像においては、遠近法的奥行きは完全に押しつぶされているように見え、かえって絵画空間は神聖化されているといえる。

それに対して、中世の絵画、12世紀ロマネスクの聖母像においては、遠近法的奥行きは完全に押しつぶされているように見え、かえって絵画空間は神聖化されているといえる。

バロックの空間

ルネサンスののちに続く16世紀後半〜17世紀にかけては、美術史ではマニエリズム、さらにバロックと呼ばれる時代である。遠近法技術も完成段階に達し、絵画表現の中に自在に溶け込まされていく。他方で、デフォルメ等によりルネサンス的遠近法から逸脱し、運動感を画面に導入する試みも始まった。

『ミルクを注ぐ女』

『ミルクを注ぐ女』

この時代の絵画にはルネサンス期に見られたような、どこか謎めいた叙情性も、理想美の追求も認められなくなっている。描写は現実的であり、市民社会の日常生活への最大のオマージュとなり得ている。

哲学の世界では、フランシス・ベーコンやデカルトの時代である。デカルトが主張したのは、人間に等しく与えられた良識を用いるならば、この世界に謎というものは無くなるということであり、数学を武器にして空間の世俗化が徹底して推し進められていった。そのような時代背景に対応した変化といえよう。

レンブラントの『自画像』

レンブラントの『自画像』

何の美化も行われていない老人の画像。外の世界を一望のもとに収める方法として探究された遠近法が、同時に人間の内面を深く探求する方法ともなったことが見て取れる。(デカルトがコギトの発見に至ったこととも対応するかのようである)

なお、科学と絵画とが互いに対応するものを持つとともに、それぞれ相手に還元されえない独自の世界を持つものであるということにも注目。たとえば、先にあげた『宰相ロランの聖母』は、厳密に検討するとアルベルティの『絵画論』で提示された理論に完全には従っていない(遠近法の消点にずれがある)ことが分かる。それによってこそ、この作品に独特の、きわめて現実的に見えながらも非現実的であるという不思議な情感が与えられているのである。

遠近法の解体

印象派の絵画と平面性

遠近法は数百年にわたって、西洋絵画における不可欠の前提であった。しかし19世紀半ばを過ぎると、遠近法からの逸脱が顕著になる。印象派から後期印象派へと移行する間に、絵画の平面化、描写の単純化が進んだのである。代表的画家は、マネ、モネ、ゴッホ、セザンヌなど。なかでもセザンヌは奥行き表現にこだわった人物だった。

セザンヌの作品は、たとえば風景画において、対象物が眼から遠ざかっても、線遠近法に従うよりはずっと押さえられた割合でしか縮小せず、時には全く縮小が認められない点が特徴。全体に対象にはデフォルマシオン(歪み)が与えられている。リンゴが著しく歪んでいたり、テーブルの縁が一直線に結ばれず、テーブルクロスの左右で縁の線が食い違っていることもしばしばである。

セザンヌの作品は、たとえば風景画において、対象物が眼から遠ざかっても、線遠近法に従うよりはずっと押さえられた割合でしか縮小せず、時には全く縮小が認められない点が特徴。全体に対象にはデフォルマシオン(歪み)が与えられている。リンゴが著しく歪んでいたり、テーブルの縁が一直線に結ばれず、テーブルクロスの左右で縁の線が食い違っていることもしばしばである。

具象画という一線は守られているが、晩年になると、ひとつひとつのタッチによる色面が画面を構成する単位となり、外形の破壊は進んでいき、輪郭線も切れ切れとなって画面の流動性が高まる。具象の観点から見ると、一見何を描いているのか分からない色面や輪郭線の断片が現れ、それが画面全体の構成要素になってくる。これはセザンヌが印象派の色調分割から学んで独自に発展させたものであり、彼の作品の特徴となっており、このことはセザンヌにおいても色彩が重要な意味を持つことを示す。

デフォルマシオンについていえば、同一の対象を異なった複数の観点から見たように描いているということを意味する。それは絵画に運動を導入すること、時間的契機を導入することにほかならない。デフォルメされたリンゴや皿の作り出す錯綜した運動感は、身体を介しての不断の働きかけのなかで対象を捉えようとする、わたしたちの視覚の真実を突くものとなっているといえる。

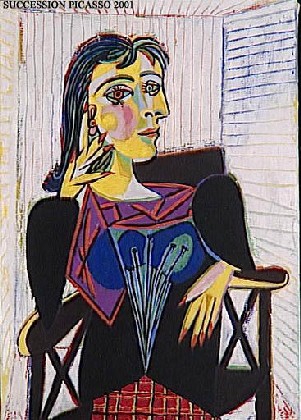

20世紀の絵画空間と造形美術

セザンヌの試みは、20世紀の新たな様式にも直結する。キュービズムの運動やピカソの作品はひとつの到達点といえるだろう。

セザンヌの試みは、20世紀の新たな様式にも直結する。キュービズムの運動やピカソの作品はひとつの到達点といえるだろう。

他方、パウル・クレーのように抽象画の道へと進んだ例もある。色彩遠近法による奥行き表現を追及。着色されたタイルをただ並べただけのように見える作品が、驚くほどの立体感を備え、緊張感をたたえた作品となっている。

他方、パウル・クレーのように抽象画の道へと進んだ例もある。色彩遠近法による奥行き表現を追及。着色されたタイルをただ並べただけのように見える作品が、驚くほどの立体感を備え、緊張感をたたえた作品となっている。

絵画に留まらず、20世紀初頭の造形美術のさまざまな分野において、時間的要素の導入が行なわれる。バウハウスの学長も務めたグロピウスやミース・ファン・デル・ローエは鉄骨の構造と巨大なガラスカーテンウォールを持つ建築の設計者として知られる。

絵画に留まらず、20世紀初頭の造形美術のさまざまな分野において、時間的要素の導入が行なわれる。バウハウスの学長も務めたグロピウスやミース・ファン・デル・ローエは鉄骨の構造と巨大なガラスカーテンウォールを持つ建築の設計者として知られる。

彼らは、新しい時代の建築様式が、時間的要素を空間に導入するものであり、空間・時間の連続性というアインシュタインの相対性理論の考え方に対応するものであると主張。部屋の壁を取り払い、吹き抜けを多用することで建物内部に流動する空間を実現する。石の外壁に代わって巨大なガラスの壁面を取り付けることで、建物内外の空間の流動かも演出した。今日、わたしたちにとって見慣れた建築様式である。

以上を踏まえた上で、このような絵画における遠近法からの逸脱ということを、科学や哲学の立場からどう捉えるか。これが次回の課題。